内乡县宛梆艺术传承保护中心主任 武新建

初识武新建,着实吃了一惊,没想到他这么年轻。80后的他,个头不高,皮肤白净,长着一副娃娃脸。看他的相貌,怎么也不会和古老的宛梆艺术联系在一起,倒像个活泼快乐的中学生。可就是他,从艺20余年来,始终坚守在弘扬民族优秀文化的阵地上,为内乡宛梆艺术的传承发展做出了不懈努力。

勤学苦练,练就一身过硬功夫

一方水土养一方人。出生在内乡的武新建从小就对宛梆情有独钟。

武新建的父亲是一位心灵手巧的木匠,先是做家具,不论什么新潮时髦的家具样式,一看就会,四邻五舍的大立柜、梳妆台,很多都出自他的手艺。待到儿子学琴,就专做乐器,梆胡、二胡、曲胡、板胡、京胡、四弦……样式好,做工精,闻名乡里。武新建的母亲外形俊俏、能歌善舞,是乡村剧团的台柱子。新建说,自己对艺术的喜爱,很多是受母亲的影响,继承了母亲的艺术细胞。

1996年,16岁的武新建考进了宛梆戏校,学表演。新建懂事,知道为家庭减轻负担,平日里刻苦练功,生活中却省吃俭用。练功强度大,却吃不好,胃就出了点儿毛病。三个月后,学校进行业务考核,正逢他患病,身体瘦弱,精神不振,学校领导担心他的身体,就让他回家休息恢复。老师看他学习刻苦,勤奋向上,舍不得这个学生,就建议他改学器乐演奏。新建二话没说,买了支笛子,回家就练。其实新建原本就喜欢音乐,在中学时就是班里的音乐委员,对音乐的悟性极高。一个月时间,他在家里捧着这支竹笛,废寝忘食,吹得日头西斜,朝阳升起。一个月后,他重返学校,免试进了乐队。

从那以后,武新建就和音乐结下了不解之缘。他不仅吹笛子,吹唢呐,吹笙,还拉大提琴、拉宛梆梆胡。每天天不亮,他就起来练功,指头磨破、鲜血淋漓,缠上胶布继续,终于练成了一专多能的多面手。尤其在梆胡演奏中,他不仅掌握了滑、切、揉、抹等演奏技巧,继承了前辈粗犷豪迈、热烈奔放的演奏风格,还在实践中,规范了梆胡的弓法,借鉴了小提琴演奏的细腻柔美,从而弥补了梆胡演奏不善于表现优美抒情音乐的缺陷,使梆胡演奏更富有表现力,受到了广大观众的喜爱和好评。

1997年,17岁的武新建不满足仅仅演奏,开始涉及音乐创作。他一方面向音乐家、宛梆老艺人拜师学艺;一方面四处收集宛梆音乐资料及其他音乐书籍。一年盛夏,他找到一本《宛梆音乐集成》,如获至宝,硬是用了三个月时间,磨秃了几十根笔芯,将这本700多页的大书一字不落地抄了一遍,包括里面的剧种流域地图,也比葫芦画瓢画了下来。为了早日完成,他在昏暗的灯光下一笔一划,一丝不苟,忍着蚊虫叮咬,经常通宵达旦,还曾几次中暑晕倒。长期伏案抄写,使他患上了脊椎病,至今还不时侵扰着他。

经过戏校的半年学习,武新建进了内乡县宛梆剧团实习。那时,宛梆剧团和其他剧团一样,正面临举步维艰的生存危机,演出戏价低至每场300元,全团40多人,扣除演出损耗和团里积累,每人每场演出补助只有区区5角。

剧团每年演出200多场,几乎都在伏牛山区,全部自带行李,自搭舞台,跋山涉水,条件艰苦。武新建却干得有滋有味。装车卸车、抬箱子、装设备,武新建总是走在最前面。不论春秋冬夏、酷暑严寒,他总是坐在装道具的卡车上押车,风吹日晒、雪打雨淋;晚上演出完,也总是让别人回住处休息,自己则睡在露天舞台上看台。一年冬天在山区演出,晚上突然下起了大雪,飘飘洒洒的雪花竟没有惊醒疲惫不堪的武新建。待早晨醒来,被子上已覆盖厚厚的一层。转场时,卡车上不来,大家就用手推车倒,一趟又一趟,累得一身汗,转眼又结成了冰;穿着布鞋的脚踩在泥水里,冻得毫无知觉。下山时,卡车打滑,无法行走,同志们就用缆绳在后边拽着,让车一点点顺坡滑下去……那情景,想想都让人后怕。

就是在这种艰苦环境的磨练下,武新建迅速成长起来。2001年,武新建任乐队队长;2009年任团长助理;2012年任副团长;2015年任宛梆艺术传承保护中心主任,成为宛梆艺术的领头人。

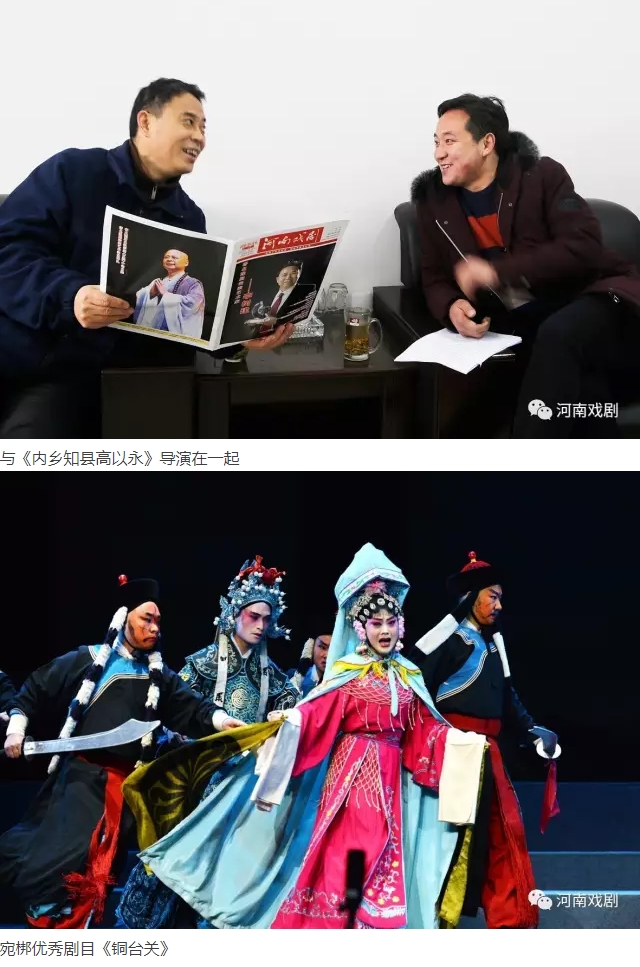

2016年12月31日,冒着凌厉的寒风,内乡县宛梆艺术中心在县文化广场举行迎新年慰问演出,演出刚刚获得河南省第七届黄河戏剧节金奖的剧目《内乡县衙高以永》。武新建一袭长衫,端坐在乐队主弦位置上,手边摆放了好几样乐器,一会儿笛子、唢呐、闷子,一会儿又拉起了宛梆大弦。只见他吹得或清脆悦耳,或低徊委婉;拉得琴弓上下翻飞,眼花缭乱,声音尖锐明亮,犹如鸟鸣,让人听得激情四射,血脉喷张。看他的演奏,犹如欣赏一道亮丽的风景。难怪省里的著名曲胡演奏家张付中也感叹道:“这小伙儿会这么多,不得了!”

创作精品,精心打造宛梆品牌

走上领导岗位的武新建眼光放得更远。在他看来,宛梆作为稀有剧种,是中华戏曲百花园里的一枝奇葩,具有无法取代的独特位置。几百年来,宛梆几经坎坷,历久弥坚,在连绵起伏的伏牛山区,生生不息,深受广大基层群众喜爱,说明这里有适合它生长的一片沃土。而党和政府一直对稀有剧种采取重点保护措施,在政策上给予倾斜,经费上给予扶持,更使他感到责任重大。他认为,做好宛梆艺术的传承发展工作,首先要做好两方面的工作,一是加强队伍建设、培养新人,使宛梆后继有人;二是打造精品剧目,塑造宛梆的艺术品牌。

由于宛梆演唱的唯一性,无法从其他艺校选拔人才,只有立足自己培养。2011年,在市、县领导的支持下,内乡县宛梆艺术传承保护中心(以下简称“中心”)与南阳艺校联合,办起了宛梆班。武新建对此非常重视,组织专人负责,精心筹划,周密安排,经过几年的教学,如今,这批年轻人已站在舞台中间,成为传承发展宛梆艺术的中坚力量。

在剧目建设上,中心一直抓得很紧,每年都要编排、移植4部以上的剧目,保证每个台口演出不重戏。在恢复上演《打金枝》《黄鹤楼》《卖苗郎》《化心丸》等30多个优秀传统剧目的同时,又创作了《三院禁约碑》《医圣张仲景》《取宛城》《岑彭归汉》《柴小女》等新编历史剧目。其中《三院禁约碑》曾获河南省第七届戏剧大赛金奖。

2015年10月,新编历史剧《内乡知县高以永》的创作正式启动。

高以永曾在清康熙年代任内乡知县,其所撰的楹联“吃百姓之饭,穿百姓之衣,莫道百姓可欺,自己也是百姓;得一官不荣,失一官不辱,勿说一官无用,地方全靠一官”以朴素的语言揭示了官与民、荣与辱、得与失的辨证关系,至今为人广泛传颂。新编历史剧《内乡知县高以永》就是以这副楹联为切入点,通过开仓放粮、赈济灾民;不畏权贵,秉公执法;奖励农耕,改善民生等富有特色的戏剧情节,塑造了高以永清正廉洁、一心为民的舞台形象。

要想打造精品剧目,首先要组织一流的主创队伍。为此,武新建专门邀请中国戏曲学院教授刘小军前来执导,并根据演职员的实际情况,请来南阳艺校的老师,制定了一套边教学边排戏的实施方案,实行封闭式排练。当时中心院内正在施工建设,没有排练厅,只好用三间正在建设中的空房作为排练场。正值盛夏,室外高温38度,排练场内没有空调,没有桌椅板凳,只有一张地毯,要求所有演职员进入必须脱鞋、必须站立,每天早上6点半到7点半声乐练习,上午8点到下午6点正常排戏,晚上7点到9点继续声乐练习,全天十几个小时排得满满的。为了给大家带好头,武新建一直坚守在第一线,除了和大家一起排戏,还负责该剧的音乐设计,同时处理各种事务,每天都忙到深夜。这一干,就是45天。

8月14日,《内乡知县高以永》首次在南阳与观众见面。演出非常成功,市、县、局领导也给予了高度评价。但是,他们没有止步,而是自加压力,对剧本再次进行大幅度修改,部分演员重新调整,音乐唱腔重新设计,舞美、灯光、乐队、音响、化妆不再外请,全部依靠自己的力量。9月10日重新进入排练场,进行精雕细琢。

10月20日晚,《内乡知县高以永》作为南阳市第八届戏剧大赛参赛剧目在南阳影剧院上演。下午3点,全体演职员就进入了准备状态。全身心的付出,全身心的投入,赢得了观众热烈掌声和欢呼声,现场出现了从未有过的火爆场面。最后,该剧以总分第一的优异成绩,获得南阳市第八届戏剧大赛金奖。

11月24日,该剧参加“濮阳杯”第七届黄河戏剧节决赛,以其深邃的题材、丰富的内容、精彩的表演、优美的唱腔,得到了现场观众和评委专家的一致好评,最终荣获剧目金奖和二十多项单项奖。

那是一段让人难忘的日子。武新建说,正是因为有了高手指导,经历了精雕细琢的创作过程,才使我们更清楚地体会到什么是精品剧目,同时也清醒地认识到我们工作上的差距。排一出好戏,不仅仅是为了得奖,更重要是锻炼了队伍,提高了全团演职员的专业素质,为今后的精品创作做好了思想准备。

有了丰富的剧目积累,中心日常演出就有了保障。近年来,中心将80余名演职员分为两个演出队,常年奔波在乡村田野,每年演出平均在800场左右,观众达百万人次。

为确保演出质量,中心制定了严格的奖罚制度,并在工资奖金上得以体现。即使在农村最边远、最偏僻的地方演出,设备、道具也一样不减,以保证演出效果。如今,中心的演出场点除内乡外,还辐射到周边市县500多个乡村,“红白喜事唱宛梆”已成为当地农民的一种时尚。

同时,中心还积极为全县中心工作服务,赢得了县领导和社会各界的广泛赞誉。近几年,中心连续参加南阳市“春晚”演出,在南阳电视台举办了两次“新梨园”宛梆专场演出,六次赴郑州参加“梨园春”稀有剧种擂台赛、非物质文化遗产展演、世界知识产权民间艺术展演等重大活动,树立了良好的社会形象,大大提高了宛梆的影响力。

2016年6月,中心组织了40多人的演出队伍,首次作为区域外文化团体赴北京延庆参加第八届北京端午文化节暨北京市第三届“非遗大观园”端午游园会的演出,送上《五世请缨》《太平盛世、万民共享》2场精彩演出,受到北京观众、专家学者及各媒体的高度赞扬。

2016年10月,中心赴石家庄市参加“全国梆子声腔优秀剧目展演”,在河北话剧院儿童剧场演出优秀传统剧《清明案》“法辩”一折,与来自全国各地的枣梆、怀梆、淮梆、大平调同台演出,尽展宛梆风采,得到中宣部、文化部及河北省委宣传部、河北省文化厅领导的高度评价,大大提高了宛梆在全国的知名度。

2017年3月,“河南省稀有剧种展演”在郑州拉开帷幕。这次,中心带来了阵容强大的行当大戏《铜台关》。演出结束,省文化厅厅长杨丽萍、河南豫剧院院长李树建等领导高兴地走上舞台,亲切接见演职员。杨厅长兴奋地说:“我是第一次看宛梆,没想到宛梆团的阵容这么整齐,演得这么好!演的好,唱得好,很有特色……”

殚精竭虑,传承发展宛梆艺术

武新建深知,中心作为国家级“非遗”项目的保护传承单位,做好宛梆艺术的挖掘整理、保护传承工作,责无旁贷。

几年来,在武新建的带领下,中心做了大量保护传承方面的工作。为了挖掘整理宛梆传统剧目,中心积极组织国家、省级宛梆传承人,对宛梆老艺人进行深入采访,请他们回忆宛梆剧目,逐句记录。还专程到南阳、邓州、镇平、西峡、淅川等地,广泛收集散落于民间的宛梆剧本。通过积极努力,目前已记录整理各类宛梆剧目159个,打印成册,为宛梆剧目的传承留下了宝贵资料;

在唱腔整理上,通过找老演员唱录,复制库存录音和转录老唱片等多种方法,对收集到的700分钟宛梆传统唱腔进行分类、编目和标准化记谱,忠实记录剧种的打击乐、曲牌及唱腔,为宛梆艺术原汁原味进行传承留下了范本;

利用电视手段,对以往录制的宛梆老艺人优秀唱段实施音配像工程;配合国家非遗保护中心,先后对《八珍汤》《斩蔡阳》《卖苗郎》《收岑彭》等传统剧目进行录制,从而留下较完整的音像资料;

经过数年努力,全面反映宛梆渊源、唱腔音乐特色、表演特点、精粹唱段、代表性剧目的《内乡宛梆》已出版发行,为宛梆艺术展示提供了重要依据。

同时,他们确定一批宛梆名、老艺人为老师,推选优秀青年演员举行拜师授徒仪式,现已有24名演员拜在15名老师门下,学习各个行当表演艺术,“手把手”进行传授;还从历届宛梆学员中公开考录27名青年人才,纳入事业编制,解决身份待遇问题,使一批青年骨干演员解除了后顾之忧,安心从事宛梆艺术事业;中心还先后邀请中国戏曲学院、省文联、省文化艺术研究院、省曲剧艺术保护传承中心、山东大学、郑州大学、河南大学、南阳师院的专家学者来团指导、教学,夯实宛梆艺术传承发展的基础……

走进中心造型别致、古色古香的综合大楼,一期工程已经投入使用,演员们正在一楼宽敞的大厅里练功;而位于北侧的宛梆艺术传习展示馆正在设计装修,不久,这里将建成对外开放,成为了解、学习、展示、传承宛梆艺术的重要阵地。

提起中心的变化,武新建不无感慨地说:中心工作之所以取得了一定成绩,离不开各级党委、政府对稀有剧种的重视和扶持,离不开县委、县政府、县文广新局领导的关心和支持。这几年,县委、县政府逐年加大对宛梆的财政投入,先后为宛梆挖掘整理资料、恢复传统剧目、打造精品投资近百万元;2014年又争取中央财政专项资金1260万元,用于宛梆艺术传习展示馆建设;尤其是专门下发了《保护宛梆艺术开展文化惠民工作的意见》,年购买演出场次300场,2017年每场演出达6000元,创历史新高。这些措施的实施,为宛梆艺术的传承发展提供了强有力的保障和动力。

看着武新建年轻而鉴定的脸庞,我们有理由相信,他一定会在追求艺术的道路上越走越远!而宛梆,这一戏曲百花园中的珍稀剧种,欣逢盛世,也一定会绽放出更加鲜艳夺目的绚丽之花!