在宛梆人面前,我的任何赞美都不为过。与每一个宛梆人接触,都会感到一股迎面而来的暖流,他们爱宛梆,累并快乐着;他们的声音是那么纯净,没有伤感、牢骚、低沉

周成顺带病下乡

我曾和原宛梆剧团团长、英年早逝的须生演员周成顺交谈过,录下了他的声音——

周成顺生活照

他说,我是13岁考入宛梆剧团的,对宛梆的感情真是难以言表。1997年春在三门峡演出时,得知我妈患了癌症,眼泪止不住流了下来。母亲为我们这个家操尽了心,1980年在场里打麦,左手让绞麦机绞断了,1982年又摔断了右腿,这些年我在外演出多,在家里孝敬老人少,现在母亲得了癌症,我却还在外面不能尽孝。想到这里我更是泪如雨下,但我告诫自己:一定要忍住,不能影响演戏。那晚我没有吃饭,可我的演出比以往任何一场都好。

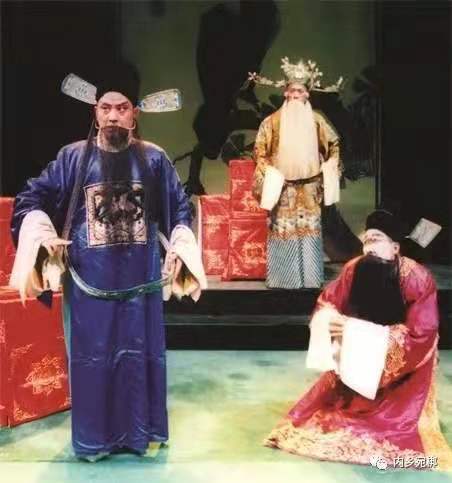

《打金枝》剧照 周成顺扮唐王

就在母亲去世的前几天,我回来了。看到母亲被病折磨得非常消瘦,就到街上想买一架羊骨头熬汤,给母亲补补身子,可人家说没有。我一听眼泪又流了下来,站在那里哭着说:“妈呀,儿子想给你老人家补补身子都办不到,儿真是不孝呀!”1997年6月19日,母亲去世了。就在母亲去世的第三天,局领导试探着对我说,全市要举办第四届戏剧大赛,我们编排的《三院禁约碑》剧本很好,但离参赛时间不到一个月,想让我出演剧中主要角色,看行不行。我什么也没说,回团上班,全身心投入排练,在大赛中获得表演一等奖,为内乡争了光。

宛梆《三院禁约碑》剧照周成顺(左)马林章(中)刘兆龙(右)

2004年,为寻找演出市场,保证演出不断,我连续几个月在外联系业务,老父亲卧病在床,我把照料父亲的担子又撂给了妻子,直到父亲辞世当晚,我才赶回家里。当时父亲已近弥留,再也不能清醒地和我说一句话,愧疚的泪水一下子涌出了我的眼睛。俗话说,男儿有泪不轻弹。可我作为一个儿子、一个丈夫、一个父亲,这些年欠家庭的太多了,每每想起这些就忍不住落泪。】

我曾和原宛梆剧团副团长、已病故的武生演员姚玉林交谈过,录下了他的声音——

姚玉林生活照

他说,【我14岁进入宛梆剧团,对于戏曲事业是铁了心要干到底、走到底。我是赵店黄营人,由于父亲和叔辈们喜爱戏曲,他们曾在农村业余剧团演过戏,所以从小我耳濡目染,爱好文艺。1969年正上小学三年级,就被学校推荐到县文艺骨干学习班,经过两个月的学习培训,直接进入宛梆剧团,从此与戏曲结下了不解之缘。我家非常贫寒,弟兄姐妹多,父亲再三叮嘱我:“娃呀,不受苦中苦,难熬人上人。要好好练功,保住这个稀饭碗。”当时,我幼小的心灵里只有一个念头:一定要刻苦练功,出类拔萃,早日演主角。有一次回家,母亲正在厨房做饭,我就在院里练“拿顶”,腰弓得像个蚂虾,满头大汗。母亲看见,心疼地说:“娃呀,咱不练了,早知道唱戏这么苦,我死活不让你去。”

张海云(左一)周成顺(左后)李照冉(中) 范应龙(右前) 姚玉林(右后)

我属于上世纪70年代演员,当时想演个角色不容易,因为那时有一批非常棒的老演员,象范应龙、李建海、马林章等,我只是跑跑龙套,演一些小角色。但我从不气馁,变压力为动力,细心揣摸表演艺术,终于演了主角。那时主要演武生,动作要求高,有一次练一个难度比较大的空翻,我主动先练,结果扭伤了腿,疼痛难忍,但我咬着牙坚持随剧团到各地演出。在镇平演戏,天热,我在舞台上当场昏倒,观众急得大喊:我们不看了,赶紧把这娃儿送到医院。

宛梆现代戏 《大山之子》 剧照

姚玉林(左)刘兆龙(右)

由于常年在外演出,很少顾及家庭,连妻子生孩子也不能在跟前招呼。记得儿子上小学二年级时,有次要出县演出,我对儿子说:“爸走了,听妈话,好好学习。”谁知儿子冷漠地说:“走你走,你成天象个野人一样,在家和没在家一回事。”我真是又气又无奈,儿子说的是实话啊,但为了工作,我只能舍小家顾大家呀。

1990年我被提拔为剧团副团长,感到肩上的担子更重了。我只有小学三年级水平,于是就加强学习,提高自身素质,收集整理剧本,为剧团导了不少戏,但这时我的腿开始有毛病了,经检查是股骨头坏死。1992年我住了院,可“屋漏偏遇连阴雨”,这时由于电视的冲击,戏曲市场大幅度滑坡,剧团收入不多,因住院费昂贵,手术后在医院仅呆了三个月就回家了。1993年夏天,组织上提拔李照冉为副团长主持剧团工作,有一天他来到我家,对我说:“师哥,咱身残可不能志残啊,为了宛梆你还得出力呀。”我对宛梆太有感情了,听了这话什么也没说,第二天就上班了。可当时我的腿疾还十分严重,动手术后大腿里装有钢板,一条腿不能弯曲,解大手蹲不下,只能弓着身子大便;不能自己洗脚,内裤不会穿、不会脱,下乡演出都是带着内裤睡,半月、一月回不到家就不能换内裤;走路不敢快,上坡一条腿不会抬步,骑车子只能蹬半圈。但就是这样,为了稳定队伍,为了剧团有希望,我什么也不想,重新回到岗位上。

自从剧团分为戏曲队和话剧队后,我负责戏曲队演出工作,拖着残腿和演职员一起摸爬滚打。2000年冬天,剧团在赤眉演毕赶往下一个台口,可没走多远,因雪后的泥路开化了,造成泥泞路滑,车也出了毛病,几十个人在泥路上折腾到天黑,车仍开不出去。天黑了,野地里冷得站不住人,如果让演员们都守在车前受冻,冻出病来下个场点谁去演戏?想到这里,我就找到演戏的主家说明情况,让主家把30多个演员领回村里过夜,我和另外两名同志留在野地里看箱车。天冷夜长,让人难熬,我们只有坐在风地里吸烟、烤火。天明了,泥路冻硬了,车也修好了,大家齐心合力把箱车推出泥路,赶往下个场点如期演出。当时,我是带队的负责人,身体又不好,完全可以派两个人看车,我回村里休息,但这样将会失去同志们信任,带不好队伍。领导就是服务,就要吃苦在前,权不能胡用呀。

我是个残疾人,但在事业上是个健全人。我不搞特殊化,常年累月拖着病体和大家一起下乡、一起演出,装车、装台等体力活也不闲着,能干什么就干什么,这样大家也不会偷懒、懈怠。随着观众欣赏水平逐渐提高,排戏任务比较大,每排一个新戏,从选角、拉场到合成,我一坐就是十天半月,说戏、教唱,有时还得做示范,一场戏排下来真有点吃不消,但我主管艺术生产,就应该尽这份责任。2006年,我因病办理了提前退休手续,不再奔波演出了,但我不能躺在功劳薄上,愿为宛梆事业的振兴发展奉献全部力量,再苦再累无怨无悔。】

宛梆《樊梨花归唐》剧照

王祖武(左一)马林章(左二)崔小才(右二)姚玉林(右一)

像这样的声音还有很多很多,纯净得让我沉醉,真诚得让我感动。许许多多的宛梆人,几十年如一日,舍小家顾大家,把传承宛梆当成一种使命,当成一种责任,用心血铺就了宛梆的辉煌,用汗水和泪水赢得了尊重和爱戴。每每和他们接触,这种大爱无言、深厚凝重的情操常常令我心潮澎湃而潸然泪下……

文稿 : 内乡县文广旅局 王国庆

编辑 :内乡宛梆 朱 冰